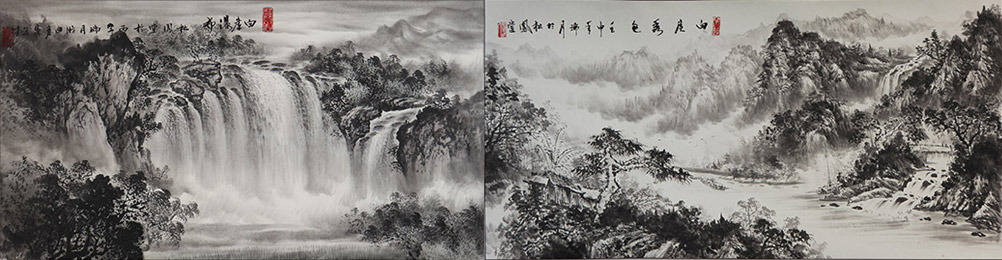

《人物夔风帛画》战国楚墓出 中国画之所以能在世界绘画史上占有很重要的地位,是因为其具有鲜明的东方审美特征。在中国画传承与发展的过程中,时代性问题一直困扰着很多画家。传统绘画是否需要“与时俱进”?这涉及到传统中国画传承、借鉴与创新这一历久弥新的重要议题。 中国画是我国文化艺术的重要组成部分,其在数千年的发展过程中形成了独特的艺术风格。早在绘画还处于初创阶段的战国时期,线条便成为主要的造型手段,这从战国楚墓出土的《人物夔风帛画》上便可看出。同属战国帛画的《御龙图》,其线描之精细,色彩之绚丽,证明工笔画在当时已达到一定的高度。在公元1到2世纪,印度佛教传入中国。这是异域文化因子首次与本土文化元素相结合,随后产生了许多佛教重彩画,敦煌莫高窟重彩壁画就是这一时期的杰作。不难看出,中国传统绘画是在印度文化、中亚文化、东地中海文化和本土中原文化的有机结合中发展形成的艺术样式。 纵观中国传统水墨画的演变历史,我们能发现中国画的时代性其实是非常鲜明和深刻的。就在唐、五代、宋的院体绘画已达顶峰的时期,以苏轼、米芾等为代表的文人以其高士逸笔,大发写意之论。自此,宋代宫廷绘画由精细描摹逐渐演变成了“不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”(倪瓒语)的文人画。文人画在中国画的体系中有其一脉相承的形成过程,这个过程反映了中国画发展史上的一个主流审美倾向。随着生宣纸的发明,水墨表现技法得到极大的丰富和发展,由此形成了水墨画新样式。到五代、宋这一时期,画家为了追求水墨的雄浑,开始使用皴、擦、勾、点等技法。技法的进一步发展成就了很多山水画大家,进而把中国山水画推向鼎盛。其后,中国绘画的革新千余年绵延不断,留下了一大批宝贵的文化财富。这也是我们今天所谈到的传统中国画的基石。中国山水画从元代的倪瓒、黄公望的传承和倡导,到明代的文徵明、沈周的沿袭,以及到清代“新安派”、“扬州八怪”、石涛、石谿等,其创作思路逐渐面向现实生活,走上新的创新之路。其发展不仅是形式、技法或笔墨语言的革新,更是“师法造化”的出新,这也就具有了鲜明的时代性。

杨力舟、王迎春的《挖山不止》 创新是艺术永葆生命力的不二法门。纵观中国艺术史,早在唐代,李北海就说“似我者病”,劝诫后人不要学而不化。齐白石也曾告诫弟子“学我者生,似我者死”,其理亦然。康有为通过在意大利的游历,感受到西洋绘画艺术的独特魅力,意识到中西美术融合的必要。他在《万木草堂藏画目》中写道:“如仍守旧不变,则中国画学应遂灭绝。国人岂无英绝之士应运而兴,合中西而为画学新纪元者,其在今乎,吾斯望之。”由此开启了中国画变革的先河。自此,从吕瀓的《美术革命》到徐悲鸿的《中国画改良论》,从李可染的注重写生、深入生活来改造只注重“摹”、“仿”的中国画到吴冠中对中国画的传承、借鉴、创新、发展,无不说明了画家是如何正确对待传统中国画、正确吸收时代精华来发展民族艺术的。他们都是时代创新的典范。 在创作中国画时,如何继承传统一直是我们研究的课题。继承是为了更好地发挥和发展,创新的前提就是继承前人的宝贵经验。当然,对传统绘画加以继承并不是不加思考地照搬,而是应遵循吸收精华、剔除糟粕的原则,而且还要适应时代的发展。清代郑燮在《板桥题画兰竹》中主张,学习前人,应该“师其意不在迹象间”,要“学一半,撇一半,未尝全学,非不欲全,实不能全,亦不必全也”。画风独具一格的朱耷曾学过董其昌,“扬州八怪”之一的罗聘曾仿临过王翚……他们都未囿于一家之见,能够做到自出机杼。徐悲鸿曾说过:“撷古人之长可也。一守古人之旧,且拘门户派别焉不可也。”(《中国画改良论》)

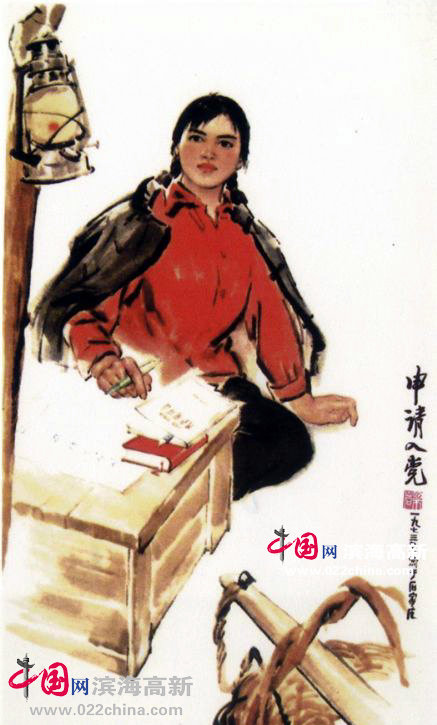

梁岩《申请入党》 在新时代,中国画的创作对象和服务对象也由以往的文人自娱形态向人民群众转移。以人物画为例,造型是人物画之首要,没有造型,人物画就不能成立。与现代人物画造型相比,传统中国画强调的是“以形写神”,这是传统审美特征的产物。而现代的中国画则是以全新的人物造型方法去表现现实生活和时代精神。高剑父、徐悲鸿、林风眠、潘天寿等画家的作品就是时代性的最好佐证。“文革”时期真实的“写实时代”版艺术品成了当今收藏界的精品,因为这些作品是对那个时代最好的诠释。回想一下,梁岩的《申请入党》,杨力舟、王迎春的《挖山不止》,周思聪的《长白青松》,以及李可染的《井冈山》、《万山红遍》等都是那个特定时代的精品。这些作品在今天看来还是让人回味无穷,因为它们具有那个时代独特的气质。由此反观历史上各个时期能流传至今并引起好评的传统中国画,它们都有一个共性,那就是能展现出那个时代的风貌。

周思聪《长白青松》 面对当今全球化的艺术发展现状,人们普遍接受“民族化艺术”这一概念。作为新时期的中国画家,应当努力学习传统技法,“借古以开今”(石涛语),因为“师古”对今天的中国画的继承和创新有借鉴与助推作用。当然,“师古”不是僵硬地照搬传统的形式,而是严谨、科学地吸收传统技法。在创作方面,当紧跟时代、深入生活,总结出更深刻、更丰富的创作经验,使中国画屹立于世界艺术之林。 来源:中国书画报 |

|

|